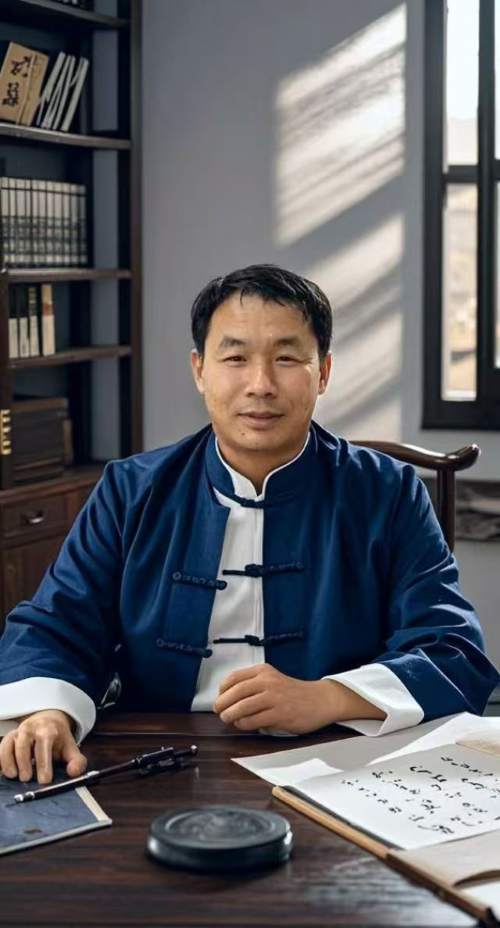

在武安这座承载着厚重历史文化的古城,张海江宛如一颗闪耀的星辰,以其对文化的热忱与执着,在文化界多个领域绽放光彩。而在他丰富的艺术人生中,篆刻艺术犹如一朵独特的奇葩,散发着迷人的芬芳,承载着他的梦想与追求,演绎出一段动人心弦的篆刻情缘。

1977 年 3 月,张海江出生于武安市磁山镇西万年村,他的家乡是新石器早期磁山文化同时期的重要发源地,承载着人类文明起源的珍贵密码,宛如一部厚重的史书,每一页都写满了古老而动人的故事。

张海江,生于斯,长于斯,在其幼小的心灵中就种下了热爱文化艺术的种子,自幼痴迷于书画与文学艺术。学生时代,他的作文常被语文老师当作范文朗读,图画作业也表现出色,频繁参展。

随着年龄的增长和知识的积累,张海江对书画和文学艺术的热爱愈发深沉。他不满足于课堂上所学的知识,开始主动探索更广阔的艺术天地。诗词、书法、绘画等姊妹艺术,都成为他涉猎的领域。他沉浸在诗词的韵律之美中,感受着古人的情感与智慧;在书法的笔墨世界里,领悟着线条的力量与韵味;在绘画的色彩与构图中,表达着自己对生活的观察与感悟。这些不同艺术形式之间的相互交融、相互影响,为他日后的篆刻艺术奠定了坚实的基础。那一方方印章,以独特的文字造型、精妙的布局设计和古朴的质感,在方寸之间展现出无尽的艺术魅力。那一刻,张海江被深深震撼了,仿佛一扇全新的艺术大门在他面前缓缓打开。他在这个神秘的世界里,用自己的双手去创造属于自己的艺术天地,去感受那铁笔与印石碰撞时的独特韵律。

然而,对于非科班出身的张海江来说,踏上篆刻之路并非一帆风顺。没有专业老师的指导,他就四处搜集篆刻相关的书籍资料,如饥似渴地学习理论知识。从篆刻的历史渊源、流派风格,到印石的种类、鉴别方法,再到刀法的运用、印稿的设计,每一个细节他都不放过,认真研读,反复揣摩。缺乏实践经验,他就买来各种印石,日夜练习刀法。刻刀在他手中起初并不听话,常常刻坏线条,手指也不知被刻刀划破了多少次,但他从未想过放弃。每一次失败,都成为他总结经验、改进技巧的宝贵机会;每一道伤口,都见证着他对篆刻艺术的执着与坚持。

“印从书出”,书法是篆刻的根基。为了提升自己的篆刻水平,张海江深知必须在书法上狠下功夫。他尤其钟情于汉隶、章草、大篆,这些古老的书体蕴含着丰富的文化内涵和艺术价值。每日清晨,当第一缕阳光挤进窗户,张海江就已经坐在书桌前,开始临习古代书法名帖。他目光专注地落在字帖上,手中的刻刀缓缓移动,力求每一笔都能精准地还原古人的笔法和神韵。从起笔、行笔到收笔,从字体的结构、比例到呼应关系,他都仔细研究,反复练习。

在临摹的过程中,张海江不仅仅追求笔画的形似,更注重领悟书法的神韵与内涵。他常常思考,古人在书写这些字时,是怀着怎样的心情,运用了怎样的技巧和力道。他尝试将自己融入到古人的书法情境中,去感受他们的气息和节奏。通过不断的揣摩和实践,他逐渐领悟到,书法不仅仅是一种书写技巧,更是一种情感的表达和精神的寄托。这种对书法,对篆刻的深刻理解,为他的篆刻艺术注入了灵魂,使他的印章作品在文字线条中展现出独特的气质和韵味。

张海江还深知 “印外求印” 的重要性。他广泛涉猎文史哲领域,从中国悠久的历史文化中汲取灵感。他深入研究古代的诗词歌赋、神话传说、历史典故,将这些丰富的文化元素巧妙地融入到自己的篆刻创作中。每一方印章的创作,他都要经过精心的构思和准备。首先,他会根据印章的主题,选择与之相关的文化元素,然后将这些元素转化为独特的艺术符号,融入到印稿的设计中。

在创作过程中,张海江对每一个细节都精益求精。从印稿的设计到刻制,再到最后的钤印,他都全神贯注,一丝不苟。根据不同的内容和风格,选择合适的印石和刻刀。印石的质地、纹理、色泽,都会影响印章的最终效果,因此他在选择印石时非常慎重,常常亲自去文艺店挑选印石,仔细观察印石的特点,寻找最适合作品,最适合自己创作的那一方籽料。

刻刀是他创作的工具,也是他与印石对话的媒介。不同的刻刀有不同的特点和用途,他熟练掌握各种刻刀的使用方法,根据印稿的要求和自己的创作意图,选择合适的刻刀进行刻制。他的刻刀如同他手中的画笔,随着他的心意在印石上游走,时而轻快流畅,时而刚劲有力。遇到复杂的图案和文字,他更是小心翼翼,耐心地雕琢每一个细节,力求达到最佳的艺术效果。每完成一方印章,他都会仔细端详,总结经验,不断改进自己的技艺。

二十年来,张海江的篆刻作品在国内国际书画展赛中屡获佳绩,入选多家书画巨典,获奖百余次。他的作品受到了众多艺术爱好者和收藏家的青睐,他的名字,也逐渐在篆刻艺术界崭露头角,成为武安、邯郸、省乃至全国文化领域一张靓丽的名片。然而,对于张海江来说,这些荣誉只是他篆刻之路上的一个起点,他追求的是更高的艺术境界,是对篆刻艺术的不断探索与创新。他深知,篆刻艺术源远流长,要想在这门古老的艺术中有所建树,就必须不断学习,不断超越自我。在当地,张海江不仅是一位杰出的篆刻艺术家,更是一位文化传承与推广的使者。他积极参与各类文化活动,与其他艺术家交流切磋技艺,分享自己的篆刻经验和心得。

除了在篆刻艺术领域的成就,张海江在其他文化领域也有着卓越的贡献。他是中国农工民主党党员,在多个文化组织中担任重要职务,如农工党河北省书画院理事、河北省社会文物学会会员、邯郸市国学研究会顾问、邯郸市国学研究会历史文化研究会副会长等。他利用自己的专业知识和社会影响力,积极参与磁山文化的研究、保护和宣传工作。他参与了十余次磁山文化遗址的考古发掘与调研,将研究成果整理成论文在报刊及网络媒体上发表,为磁山文化的研究和传承做出了重要贡献。他还与他人合著有《中华文明源.磁山文化探索与发现》等多部著作,这些著作丰富了磁山文化的研究内容,为后人了解和研究磁山文化提供了宝贵的资料。

此外,张海江在书画、文学等领域也颇有建树。他的书画作品风格独特,融合了传统与现代的元素,展现出他深厚的艺术功底和独特的艺术视角。他的文学作品题材广泛,包括散文、诗歌、评论等,文字优美,情感真挚,富有思想性和艺术性。他的作品发表于《邯郸日报》《赵文化》《邯郸文化》《中原》《燕赵散文》《河北农民报》《河北日报》等多家文艺报刊,受到读者的喜爱和好评。

张海江的艺术人生,是一部充满激情与奋斗的传奇。他从一个对艺术充满热爱的少年,成长为一位在多个文化领域都有着卓越成就的学者和艺术家,背后付出了无数的努力和汗水。他用铁笔镌刻岁月,用印韵传承匠心,在篆刻艺术的世界里书写着自己的精彩篇章。他的故事,激励着更多的年轻人去追求自己的梦想,去传承和弘扬中华优秀传统文化。

未来,张海江将继续在艺术的道路上坚定地走下去。他将不断探索篆刻艺术的新境界,创作出更多优秀的作品,为篆刻艺术的发展贡献自己的力量。他也将继续致力于文化传承与推广工作,让磁山文化传承下去。在他的心中,磁山文化是一座永不枯竭的宝藏,而他,愿做一位永远的探索者和守护者,用自己的一生去挖掘、传承和弘扬这份宝贵的财富。(图文:安好卿、赵国山)